Introduction

La guerre froide est une longue épreuve de force qui s'est engagée, au lendemain de la capitulation de l'Allemagne hitlérienne, entre les États-Unis et l'Union soviétique. Progressivement, les deux Grands se construisent leurs zones d'influence et divisent le monde en deux camps antagonistes. En Europe de l'Ouest, le processus de l'intégration européenne s'amorce avec le soutien des États-Unis, tandis que les pays de l'Europe de l'Est deviennent des satellites de l'URSS.

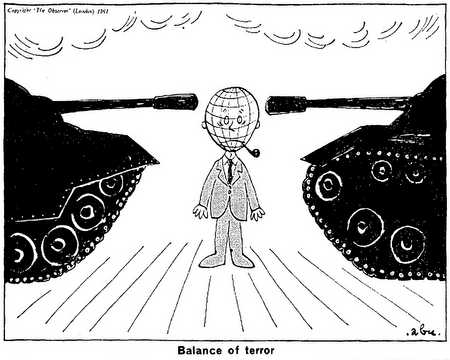

À partir de 1947, les deux blocs, utilisant toutes les ressources de l'intimidation et de la subversion, s'opposent dans un long conflit stratégique et idéologique ponctué de crises plus ou moins violentes. Même si les deux Grands ne s'affrontent jamais directement, ils amènent le monde à plusieurs reprises au bord du gouffre.

À partir de 1947, les deux blocs, utilisant toutes les ressources de l'intimidation et de la subversion, s'opposent dans un long conflit stratégique et idéologique ponctué de crises plus ou moins violentes. Même si les deux Grands ne s'affrontent jamais directement, ils amènent le monde à plusieurs reprises au bord du gouffre.

Caricature de Woop sur la guerre froide (27 septembre 1947)

Image"Le treizième travail d'Hercule". Le 27 septembre 1947, le caricaturiste Woop illustre les dangers de la guerre froide sur la paix mondiale. L'Europe, divisée en deux blocs, se trouve au centre de l'affrontement indirect entre les deux superpuissances, que sont les États-Unis et l'Union soviétique.

La première crise de Berlin: Le blocus de Berlin (1948-1949)

L'Allemagne devient rapidement un champ d'affrontement de la guerre froide. Au cours de l'année 1945, les Alliés commencent à organiser leurs zones d'occupation respectives. En 1946, les États-Unis proposent un plan d'unification économique des zones d'occupation. Face au refus de la France et de l’Union soviétique, les Britanniques et les Américains décident d'unir économiquement leurs deux zones pour créer la Bizone. Le 3 juin 1948, la zone d'occupation française intègre la Bizone qui devient donc une Trizone.

Le 20 juin 1948, les Occidentaux introduisent une nouvelle unité de compte. Le mark allemand, le Deutsche Mark (DM) est introduit dans toutes les zones occidentales et remplace le Reichsmark. Cette réforme monétaire permet de remplir enfin les rayons des magasins de produits qui n'étaient plus alors disponibles que par le marché noir. Tandis que les communistes s'emparent de presque tous les postes de commande dans la zone orientale, les conceptions des anciens Alliés sur l'organisation économique et politique de l'Allemagne deviennent chaque jour plus contradictoires.

Espérant préserver l'unité de Berlin au cœur de la zone soviétique et dénonçant ce qu'elle considère comme une politique anglo-américaine du fait accompli, l'URSS réagit à cette initiative le 24 juin 1948 par le blocus total des secteurs occidentaux de Berlin. La ville est située dans la zone d'occupation soviétique mais les Américains, les Anglais et les Français sont installés dans leur zone d'occupation respective. Les voies d'accès terrestres, ferroviaires et fluviales vers Berlin sont coupées. Les fournitures de vivres et d'électricité sont rompues. L'introduction du DM dans les secteurs occidentaux de Berlin en est la cause officielle, mais l'Union soviétique cherche probablement à réduire l'îlot capitaliste dans sa zone d'occupation en obligeant les Britanniques, les Français et les Américains à quitter Berlin. Seule la mise en place d'un pont aérien allié évitera l'asphyxie de la ville. Quand, le 12 mai 1949, Staline décide de lever le blocus, le divorce politique de Berlin est bel et bien consommé.

Le 20 juin 1948, les Occidentaux introduisent une nouvelle unité de compte. Le mark allemand, le Deutsche Mark (DM) est introduit dans toutes les zones occidentales et remplace le Reichsmark. Cette réforme monétaire permet de remplir enfin les rayons des magasins de produits qui n'étaient plus alors disponibles que par le marché noir. Tandis que les communistes s'emparent de presque tous les postes de commande dans la zone orientale, les conceptions des anciens Alliés sur l'organisation économique et politique de l'Allemagne deviennent chaque jour plus contradictoires.

Espérant préserver l'unité de Berlin au cœur de la zone soviétique et dénonçant ce qu'elle considère comme une politique anglo-américaine du fait accompli, l'URSS réagit à cette initiative le 24 juin 1948 par le blocus total des secteurs occidentaux de Berlin. La ville est située dans la zone d'occupation soviétique mais les Américains, les Anglais et les Français sont installés dans leur zone d'occupation respective. Les voies d'accès terrestres, ferroviaires et fluviales vers Berlin sont coupées. Les fournitures de vivres et d'électricité sont rompues. L'introduction du DM dans les secteurs occidentaux de Berlin en est la cause officielle, mais l'Union soviétique cherche probablement à réduire l'îlot capitaliste dans sa zone d'occupation en obligeant les Britanniques, les Français et les Américains à quitter Berlin. Seule la mise en place d'un pont aérien allié évitera l'asphyxie de la ville. Quand, le 12 mai 1949, Staline décide de lever le blocus, le divorce politique de Berlin est bel et bien consommé.

L'introduction du Deutsche Mark (18 juin 1948)

ImageLe 18 juin 1948, les autorités occidentales décident, dans leurs trois zones d'occupation respectives, d'appliquer une réforme monétaire qui introduit le Deutsche Mark et dont le but est de relancer l'économie d'après-guerre.

Mesures visant à protéger la zone soviétique (Juin 1948)

TexteEn juin 1948, les autorités soviétiques promulguent une série de mesures visant à bloquer le ravitaillement des zones occidentales de Berlin en réaction à la réforme monétaire introduite en Allemagne par les Alliés occidentaux.

Note du gouvernement de l'URSS (14 juillet 1948)

TexteLe 14 juillet 1948, dans une lettre adressée aux gouvernements américain et britannique, les autorités soviétiques accusent les Alliés occidentaux d'avoir violé les accords quadripartites sur le contrôle de Berlin.

Le pont aérien (1948)

ImageLe blocus imposé, du 24 juin 1948 au 12 mai 1949, par l'Union soviétique autour des secteurs occidentaux de Berlin oblige les Alliés occidentaux à organiser un pont aérien et des couloirs de vol précis pour les avions qui approvisionnent la ville isolée.

Communiqué des Quatre Puissances sur la levée du blocus de Berlin (Paris, 4 mai 1949)

TexteLe 4 mai 1949, à l'issue de longues négociations, les représentants des gouvernements des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union soviétique adoptent un communiqué annonçant la levée du blocus de Berlin pour le 12 mai 1949.

La levée du blocus de Berlin (12 mai 1949)

ImageEn mai 1949, les habitants de Berlin-Ouest et les forces occidentales se réjouissent de la normalisation de la situation et du succès du pont aérien qui a forcé l'Union soviétique à lever, le 12 mai 1949, le blocus des voies d'accès vers les secteurs occidentaux de la ville.

La guerre de Corée (1950-1953)

Le 25 juin 1950, les troupes communistes de Corée du Nord franchissent le 38e parallèle, la ligne de démarcation militaire entre le nord et le sud du pays. Les États-Unis, décidés à soutenir les autorités du Sud, profitent d'une absence temporaire du délégué soviétique au Conseil de sécurité des Nations unies pour engager l'ONU dans la défense de la Corée du Sud. La Corée du Nord jouit par contre de l'appui de l'URSS et de la Chine populaire.

En 1951, le général américain MacArthur propose à Harry Truman de bombarder la Chine en recourant, s'il le faut, à l'arme atomique. La situation devient dramatique. Mais le président refuse l'emploi des bombes nucléaires et la guerre se poursuit malgré d'incessantes tractations diplomatiques. L'armistice est finalement signé le 27 juillet 1953.

En 1951, le général américain MacArthur propose à Harry Truman de bombarder la Chine en recourant, s'il le faut, à l'arme atomique. La situation devient dramatique. Mais le président refuse l'emploi des bombes nucléaires et la guerre se poursuit malgré d'incessantes tractations diplomatiques. L'armistice est finalement signé le 27 juillet 1953.

Chronologie des événements en Corée (1950-1953)

TableauLe 25 juin 1950, les troupes de la Corée du Nord envahissent la Corée du Sud que l'Organisation des Nations unies (ONU) demande à ses membres de soutenir. La guerre se termine par la signature du cessez-le-feu à Panmunjeom le 27 juillet 1953.

Résolution 82 du Conseil de sécurité des Nations unies (New York, 25 juin 1950)

TexteLe 25 juin 1950, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU) réagit à l'invasion de la Corée du Sud par les troupes communistes nord-coréennes en demandant la cessation immédiate des hostilités et le repli de l'armée nord-coréenne au-delà du 38e parallèle.

Aide-mémoire américain (27 juin 1950)

TexteLe 27 juin 1950, l'ambassadeur américain Alan G. Kirk remet au ministre des Affaires étrangères soviétique, Andreï Gromyko, un aide-mémoire, qui appelle Moscou à ne pas intervenir dans le conflit opposant la Corée du Nord et la Corée du Sud et à user de son influence pour mettre fin aux hostilités.

Réponse soviétique à l'aide-mémoire américain (29 juin 1950)

TexteLe 29 juin 1950, en réponse à l'aide-mémoire américain du 27 juin 1950, le gouvernement soviétique récuse toute accusation d'ingérence dans le conflit coréen.

Débarquement d'Incheon (Corée, 15 septembre 1950)

ImageLe 15 septembre 1950, une force amphibie des Nations unies, composée en grande majorité d'un corps expéditionnaire américain, débarque derrière les lignes nord-coréennes à Incheon, localité portuaire située à 50 km à l'ouest de Séoul.

Bataille du Réservoir de Chosin: Évacuation d'un groupe de soldats américains (Corée, décembre 1950)

ImageEn décembre 1950, sous les températures polaires de la Corée du Nord, des soldats américains de la 1ère Division de Marines et de la 7ième Division d'Infanterie, menacés d'encerclement, attendent d'être évacués après les durs combats qui les ont opposés aux troupes communistes chinoises autour du réservoir de Chosin.

Les États-Unis accusent l'URSS d'armer la Corée du Nord (1951)

ImageLe 18 septembre 1951, devant le Conseil de sécurité des Nations unies, le délégué américain Austin B. Warren accuse l'Union soviétique de livrer des armes à la Corée du Nord. Preuve à l'appui, il brandit un fusil soviétique saisi par les troupes américaines sur le champ de bataille.

Général Douglas MacArthur en Corée (3 avril 1951)

ImageLe 3 avril 1951, le général américain Douglas MacArthur se rend à un poste de commandement près du 38e parallèle, endroit marquant la ligne de démarcation militaire entre le nord et le sud de la Corée. Quelques jours plus tard, le 11 avril, il sera relevé de ses fonctions par le président américain Harry S. Truman, suite à un désaccord entre le gouvernement américain et le général sur l'issue du conflit coréen.

Texte de l'accord d'armistice en Corée (Panmunjeom, 27 juillet 1953)

TexteConvention signée le 27 juillet 1953 à Panmunjeom entre le commandant en chef des forces des Nations unies, le commandant suprême de l'armée populaire coréenne et le commandant des volontaires du peuple chinois pour un armistice militaire en Corée.

La crise de Suez (1956)

Le colonel Gamal Abdel Nasser, invité à la conférence des pays afro-asiatiques non-alignés de Bandoeng de 1955, cherche à faire l'unité du monde arabe autour de l'Égypte qu'il dirige depuis juin 1956. Il projette la construction d'un grand barrage à Assouan pour stimuler la transformation économique et agricole du pays, mais les États-Unis, qui voient pourtant Nasser comme une alternative au communisme, refusent de participer au financement massif du chantier. Aussitôt, le 26 juillet 1956, Nasser annonce son intention de nationaliser la compagnie du canal de Suez, voie d'eau d'une grande importance internationale dont les actionnaires sont en majorité français et britanniques mais dont la concession ne doit expirer qu'en 1968. Pour Nasser, les revenus d'exploitation du canal doivent tout simplement permettre à l'Égypte de financer les travaux d'Assouan.

Les Français, fâchés par l'aide apportée par l'Égypte aux insurgés algériens, et les Britanniques, qui veulent préserver leur contrôle sur la voie stratégique de Suez, décident de mener une action militaire concertée en vue de récupérer la mainmise sur l'administration du canal. Ils disposent pour ce faire du soutien militaire de l'État d'Israël qui, depuis sa création en 1948, se sent directement menacé par toute velléité d'expansionnisme ou de renforcement arabe. Le 29 octobre 1956, les armées israéliennes conquièrent le Sinaï si précieux pour la protection de l'État juif. Une semaine plus tard, les troupes franco-anglaises débarquent à Port-Saïd. Le succès de l'opération est total: l'armée égyptienne est défaite en quelques jours, bien que Nasser ait ordonné de couler une quarantaine de navires afin de bloquer définitivement le canal de Suez.

Mais les grandes puissances mondiales n'apprécient pas du tout l'action de la France et de la Grande-Bretagne. L'URSS, qui est en train de liquider l'insurrection hongroise par la force, menace Paris et Londres de représailles nucléaires. En ce qui les concerne, les États-Unis, pourtant alliés traditionnels des puissances européennes, se plaignent de n'avoir pas été consultés au préalable. Ils n'apprécient absolument pas cette politique de la canonnière de type néocolonial et, à travers les Nations unies, exercent une immense pression financière sur le Royaume-Uni, de sorte que le corps expéditionnaire franco-anglais doit se retirer malgré la victoire militaire. Israël évacue aussi le Sinaï. C'est l’Organisation des Nations unies qui prend en charge la remise en état du canal qui est rouvert à la navigation en avril 1957. Entre-temps, alors que Nasser a ordonné la destruction de nombreux oléoducs, les pays d'Europe occidentale sont confrontés aux premières restrictions dans l'approvisionnement d'essence et de carburants.

Les Français, fâchés par l'aide apportée par l'Égypte aux insurgés algériens, et les Britanniques, qui veulent préserver leur contrôle sur la voie stratégique de Suez, décident de mener une action militaire concertée en vue de récupérer la mainmise sur l'administration du canal. Ils disposent pour ce faire du soutien militaire de l'État d'Israël qui, depuis sa création en 1948, se sent directement menacé par toute velléité d'expansionnisme ou de renforcement arabe. Le 29 octobre 1956, les armées israéliennes conquièrent le Sinaï si précieux pour la protection de l'État juif. Une semaine plus tard, les troupes franco-anglaises débarquent à Port-Saïd. Le succès de l'opération est total: l'armée égyptienne est défaite en quelques jours, bien que Nasser ait ordonné de couler une quarantaine de navires afin de bloquer définitivement le canal de Suez.

Mais les grandes puissances mondiales n'apprécient pas du tout l'action de la France et de la Grande-Bretagne. L'URSS, qui est en train de liquider l'insurrection hongroise par la force, menace Paris et Londres de représailles nucléaires. En ce qui les concerne, les États-Unis, pourtant alliés traditionnels des puissances européennes, se plaignent de n'avoir pas été consultés au préalable. Ils n'apprécient absolument pas cette politique de la canonnière de type néocolonial et, à travers les Nations unies, exercent une immense pression financière sur le Royaume-Uni, de sorte que le corps expéditionnaire franco-anglais doit se retirer malgré la victoire militaire. Israël évacue aussi le Sinaï. C'est l’Organisation des Nations unies qui prend en charge la remise en état du canal qui est rouvert à la navigation en avril 1957. Entre-temps, alors que Nasser a ordonné la destruction de nombreux oléoducs, les pays d'Europe occidentale sont confrontés aux premières restrictions dans l'approvisionnement d'essence et de carburants.

La crise de Suez (1956)

CarteLa répression de l'insurrection hongroise (1956)

Fin octobre 1956, les intellectuels et les étudiants hongrois, aigris par le régime communiste, défilent dans les rues de Budapest pour faire connaître leur mécontentement. Bientôt des émeutes éclatent et une partie de l'armée hongroise se range du côté des insurgés. Un nouveau gouvernement magyare prend fait: il demande le retrait des troupes soviétiques et abolit le système de parti unique avant de proclamer le retrait unilatéral de la Hongrie du pacte de Varsovie et la neutralité du pays.

Le 1er novembre 1956, l'Armée rouge fait mine de se retirer. Mais le 4 novembre 1956, Nikita S. Khrouchtchev charge l'Armée rouge de réduire l'insurrection hongroise par la force. Les troupes soviétiques attaquent en masse et une répression impitoyable s'abat sur la Hongrie.

Le 1er novembre 1956, l'Armée rouge fait mine de se retirer. Mais le 4 novembre 1956, Nikita S. Khrouchtchev charge l'Armée rouge de réduire l'insurrection hongroise par la force. Les troupes soviétiques attaquent en masse et une répression impitoyable s'abat sur la Hongrie.

La deuxième crise de Berlin: La construction du mur de Berlin (1961)

En juin 1953, des grèves insurrectionnelles éclatent à Berlin-Est et se propagent rapidement dans toute l'Allemagne orientale. Mais elles sont aussitôt durement réprimées par l'armée soviétique. L'échec de ces révoltes va entraîner la fuite de plusieurs centaines de milliers d'Allemands de l'Est vers la RFA. En moins de dix ans, plus de 2 millions de personnes passent ainsi de l'Est vers l'Ouest.

Pour stopper cet exode massif et continu, la RDA va finalement empêcher le passage à l'Ouest. Des ouvriers est-allemands encadrés par l'armée construisent, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, un mur qui sépare l'Est et l'Ouest de Berlin en interdisant tout passage. Cette frontière fermée, dit «mur de la honte» devient le symbole le plus tangible de la guerre froide et du déchirement de l'Europe.

Pour stopper cet exode massif et continu, la RDA va finalement empêcher le passage à l'Ouest. Des ouvriers est-allemands encadrés par l'armée construisent, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, un mur qui sépare l'Est et l'Ouest de Berlin en interdisant tout passage. Cette frontière fermée, dit «mur de la honte» devient le symbole le plus tangible de la guerre froide et du déchirement de l'Europe.

Décret de l'Allemagne de l'Est relatif à Berlin (12 août 1961)

TexteLe 12 août 1961, le gouvernement Est-allemand adopte un décret dénonçant les visées impérialistes et la politique d'agression des Occidentaux à l'encontre de la République démocratique allemande (RDA). Le texte prévoit aussi un contrôle très strict des frontières séparant Berlin-Ouest et Berlin-Est.

Le mur de Berlin (1961)

CarteConstruction du mur de Berlin (13 août 1961)

ImageDans la nuit du 12 au 13 août 1961, près de 15 000 membres des forces armées de la République démocratique allemande (RDA) bloquent les rues et les voies ferrées qui mènent aux secteurs occidentaux de Berlin et commencent la pose de grillages et de barbelés autour de Berlin-Ouest. La construction du mur de Berlin, séparant les secteurs Est et Ouest de la ville, devient alors le symbole de la division de l'Allemagne et de l'Europe.

Déclaration de Dean Rusk sur les restrictions aux déplacements à Berlin (13 août 1961)

TexteLe 13 août 1961, Dean Rusk, secrétaire d'État américain, dénonce les mesures adoptées par les autorités Est-allemandes visant à restreindre la liberté de déplacement vers l'Ouest des habitants de Berlin-Est et des ressortissants de la République démocratique d'Allemagne (RDA).

Fuite d'un soldat de l'armée du peuple (15 août 1961)

ImageLe 15 août 1961, ce soldat de l'armée du peuple de la République démocratique allemande (RDA) déserte et s'enfuit dans la zone occidentale de Berlin.

Déclaration de Konrad Adenauer devant le Bundestag sur la construction du mur de Berlin (Bonn, 18 août 1961)

TexteLe 18 août 1961, le chancelier allemand Konrad Adenauer s'adresse au Bundestag pour condamner le bouclage, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, de la frontière entre Berlin-Ouest et Est par les autorités de la zone d'occupation soviétique.

Caricature de Behrendt sur la politique étrangère soviétique (Août 1961)

Image"Ce n'est pas Berlin qui est en jeu !" En août 1961, le caricaturiste Fritz Behrendt illustre la crise de Berlin et met en garde contre la volonté d'hégémonie soviétique sur l'ensemble du monde.

La crise de Cuba (1962)

Depuis le renversement révolutionnaire de la dictature militaire de Fulgencio Batista en janvier 1959, l'île de Cuba est dirigée par Fidel Castro. Tout en mettant en place une réforme agraire, Castro nationalise les propriétés des entreprises américaines sur l'île et s'attire aussitôt les foudres de Washington. Le dirigeant cubain pro-communiste se rapproche alors de plus en plus de l'URSS qui se félicite de trouver un nouvel allié dans l'hémisphère occidental et dans le périmètre de sécurité des États-Unis. Les régimes cubain et soviétique signent successivement des accords de coopération commerciale puis militaire. Les États-Unis essaient alors de renverser le nouveau régime en organisant, en avril 1961, un débarquement d'exilés anticastristes dans la baie des Cochons. L'opération échoue et ne fait finalement que contribuer au renforcement de Castro.

Puis, le 14 octobre 1962, des avions espions américains repèrent des rampes de lancement de missiles soviétiques en construction sur le sol cubain menaçant directement l'intégrité des États-Unis. Kennedy décide alors d'imposer un blocus maritime. Pendant 15 jours, le monde se trouve au bord de l’affrontement nucléaire. Au dernier moment, le 28 octobre, un compromis émerge et la guerre nucléaire est évitée de justesse.

Puis, le 14 octobre 1962, des avions espions américains repèrent des rampes de lancement de missiles soviétiques en construction sur le sol cubain menaçant directement l'intégrité des États-Unis. Kennedy décide alors d'imposer un blocus maritime. Pendant 15 jours, le monde se trouve au bord de l’affrontement nucléaire. Au dernier moment, le 28 octobre, un compromis émerge et la guerre nucléaire est évitée de justesse.

Caricature de Ganf sur la crise de Cuba (20 février 1962)

Image"Ne pas soulever" ! En février 1962, l'URSS voit d'un très mauvais oeil les visées jugées impérialistes des États-Unis sur l'île de Cuba.

Site de lancement de missiles à Cuba (1962)

ImageLe 14 octobre 1962, des avions de reconnaissance américains U2 repèrent des rampes de lancement de missiles soviétiques en construction sur le sol cubain.

La crise de Cuba (1962)

CarteCaricature de Behrendt sur la crise de Cuba (Octobre 1962)

ImageEn octobre 1962, la caricaturiste Behrendt illustre la gravité de la crise de Cuba et l'attitude des États-Unis et de l'Union soviétique qui "par précaution..." se préparent au pire.

L'écrasement du Printemps de Prague (1968)

En Tchécoslovaquie, le Parti communiste est au pouvoir depuis le coup de Prague de 1948. En janvier 1968, le stalinien Antonín Novotný est mis en minorité et remplacé par un communiste libéral, Alexandre Dubček. Le régime se libéralise: la censure est abolie et les Tchèques ont désormais le droit de voyager à l'étranger. L'URSS fait part de son mécontentement, mais Prague refuse d'obtempérer. Au contraire, au fur et à mesure que les pressions s'accentuent, la libéralisation progresse. Le 21 août 1968, les troupes du pacte de Varsovie, excepté celles de Roumanie, occupent le pays et arrêtent les dirigeants «déviationnistes». Dubček sera remplacé par le pro-soviétique Gustáv Husák qui surveille la normalisation.

Caricature de Behrendt sur le Printemps de Prague (1968)

ImageEn 1968, le caricaturiste Behrendt dénonce l'acharnement des dirigeants du Kremlin et des pays du bloc communiste à vouloir réprimer toute tentative de démocratisation en Tchécoslovaquie dont le leader, Alexandre Dubcek, est présenté sous la forme d'un gibier à abattre.

Caricature de Behrendt sur la répression du Printemps de Prague (1968)

Image"Un coup contre l'impérialisme". Dans la nuit du 20 au 21 août 1968, le projet d'Alexandre Dubcek, premier secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque, de créer un communisme à visage humain en Tchécoslovaquie est tué dans l'oeuf par l'intervention militaire soviétique.

Note du ministère des Affaires étrangères tchécoslovaque aux gouvernements des cinq nations occupantes (21 août 1968)

TexteLe 21 août 1968, le ministère tchécoslovaque des Affaires étrangères adresse aux gouvernements soviétique, polonais, Est-allemand, hongrois et bulgare une note qui dénonce l'intervention de leurs troupes en Tchécoslovaquie.

Caricature de Behrendt sur l'invasion de la Tchécoslovaquie (1968)

Image"En direction de Prague". En août 1968, le caricaturiste Fritz Behrendt dresse un parallèle entre l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie et l'invasion du pays par les Nazis en 1939.

"Les troupes de l'Union soviétique ont occupé le territoire tchécoslovaque" - La une du Monde

ImageAu lendemain de l'entrée - le 21 août 1968 - des troupes des pays du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie, le quotidien français Le Monde relate les tragiques événements de Prague.

Appel aux citoyens de la République socialiste tchécoslovaque (24 août 1968)

TexteLe 24 août 1968, les pays du Pacte de Varsovie légitiment leur intervention militaire en Tchécoslovaquie.

Réaction des pays de l'OTAN à l'invasion de la Tchécoslovaquie (Washington, 4 novembre 1968)

TexteLe 4 novembre 1968, les pays de l'OTAN prennent officiellement position par rapport à l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques.

La crise des euromissiles (1977-1987)

À la fin des années 1970 la crise des euromissiles éclate. L’enjeu de cette dure bataille diplomatique est l’installation par les États-Unis en Europe de missiles de croisière et de fusées Pershing II, afin d’équilibrer la menace découlant du déploiement par l'URSS de missiles nucléaires SS-20 qui ciblent l’Europe de l'Ouest. Le déploiement effectif des missiles américains à partir de 1983 dans certains pays d’Europe occidentale entraînera des campagnes d’action d’envergure des pacifistes européens, mais provoquera également une folle course aux armements dont l’élément essentiel est le programme américain de «guerre des Étoiles». Les deux Grands signent finalement en décembre 1987 le premier accord réel de désarmement, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire.

Caricature de Behrendt sur la puissance militaire américaine (25 juin 1974)

ImageAu milieu des années soixante-dix, l'essentiel de la défense européenne repose sur une importante présence militaire américaine sur le Vieux Continent. Pour le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, les Européens semblent se dire : "Tant que tu es là..." nous n'avons rien à craindre.

Caricature de Behrendt sur la course aux armements (25 juillet 1975)

ImageLa guerre froide continue ! En 1975, la méfiance qui oppose les États-Unis à l'URSS alimente la course aux armements entre les deux superpuissances et plonge le monde dans une profonde inquiétude.

Étude des services de renseignement américains sur une confrontation militaire entre le pacte de Varsovie et l'OTAN (7 juillet 1981)

TexteLe 7 juillet 1981, les services de renseignement américains rédigent une étude sur les capacités opérationnelles des forces militaires du pacte de Varsovie en cas de guerre avec l'OTAN et détaillent les différents scénarios d'affrontements possibles sur le théâtre d'opération européen.

Signature du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (Washington, 8 décembre 1987)

ImageLe 8 décembre 1987, le secrétaire général du Parti communiste de l’Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev (à g.) et le président américain Ronald Reagan (à dr.) signent à la Maison Blanche le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, qui prévoit la destruction dans un délai de trois ans de tous les missiles à charges nucléaires et à charges conventionnelles en Europe, dont les fameux SS-20 et Pershing II. Ce traité, qui entre en vigueur le 1er juin 1988, est considéré comme le premier accord réel de désarmement nucléaire et sonne la fin de la course aux armements entre les deux grands.