Karikatur von Behrendt

Die Struktur des ENA ist zweigeteilt: Der erste Teil befasst sich mit den historischen Ereignissen, der zweite mit den Institutionen der Gemeinschaft. Der erste Teil ist nach Schlüsseldaten der europäischen Integration gegliedert (1951, 1957, 193, 1981, 1986, 1995, 2004 ...) und behandelt die Erweiterungsrunden (Volksabstimmungen …), die Staaten, Städte und Hauptstädte (Berlin, Rom, Brüssel, Luxemburg, Straßburg, Frankfurt, Amsterdam …), die tragenden Kräfte (die Gründerväter Europas, Schuman, Monnet, Adenauer, Spaak, Thorn …), die Gipfeltreffen, die Erfolge und Rückschläge und die wichtigen Ereignisse auf der europäischen, aber auch auf der internationalen Bühne, die diese Zeit prägten (die Schuman-Erklärung, der Schuman-Plan, der Kalte Krieg, der Marshall-Plan, die Suez-Krise, der Korea-Krieg …).

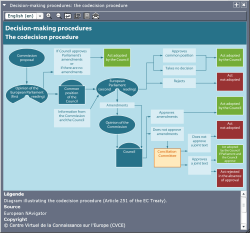

Mitentscheidungsverfahren

Der zweite Teil beschäftigt sich mit den Institutionen der Gemeinschaft und stellt die Zusammensetzung, die Organisations- und Arbeitsweise, die Befugnisse und Zuständigkeiten und der Sitz folgender Institutionen dar: das Europäische Parlament (EP), der Rat (Rat der Europäischen Union und Europäischer Rat), die Europäische Kommission, der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH), der Rechnungshof, der Sozial- und Wirtschaftsausschuss (WSA), der Ausschuss der Regionen, die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Europäische Zentralbank (EZB). Die Urteile des EuGH, die Arbeiten des Gerichtes erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften, das Europäische Zentralbankensystem (EZBS), die Liste der Kommissionspräsidenten vervollständigen die Informationen. Die Schlüsseletappen des Europäischen Währungssystems (EWS), der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) und der Einführung des Euro sowie Fragen der Landwirtschaft (Gemeinsame Agrarpolitik, GAP) werden anhand einer breiten Auswahl von Material dargestellt und geben Auskunft darüber, wie sie entstanden.

Zum ENA

< zurück